Sustainability

環境・安全への取り組み

環境・安全マネジメント

セントラル硝子グループの企業理念にある「私たちの価値観と責務」の、安全に関する「私たちは、安全を最優先に仕事に取り組むとともに、自らの健康増進に努めます」及び、環境に関する「私たちは、環境課題に関する取り組みを通じ、地球環境の保護に貢献します」を実行するための指針として、環境・安全・衛生ガイドラインを制定しています。

この環境・安全・衛生ガイドラインに基づき、各組織の環境方針及び安全衛生方針が策定されます。

環境・安全・衛生ガイドライン

セントラル硝子グループは、レスポンシブル・ケア活動の考え方に基づき、開発から製造、物流、使用、最終消費、リサイクルを経て廃棄に至るすべての過程において、環境・安全・衛生を確保し、社員一人ひとりが誠実に活動を行い、その成果を公表し、社会との対話・コミュニケーションを行います。

| マネジメント システム |

法令遵守 | 法令や各種規制の内容を正確に把握し、確実な対応を行います。 |

|---|---|---|

| 継続的改善 | 規程・基準等のルールに基づき活動し、継続的改善に努めます。 | |

| 未然防止・ リスク対応 |

問題発生の未然防止に努め、問題が発生した際には、真因分析を適切に行い再発防止に努めます。 | |

| 定期的な調査、監査により、各種要求に対する適合性及び妥当性、有効性の確認を行い、必要な場合は適切な処置を行います。 | ||

| 環境保全 | 開発から製造、物流、使用、最終消費、リサイクルを経て廃棄に至るすべての過程における活動が与える環境への影響を把握し、環境負荷の低減活動を推進します。 | |

| 保全防災 | 火災、爆発、及び化学物質流出などの事故災害の未然防止に努め、社員が安全に働ける労働環境と地域社会の安全・安心を確保します。 | |

| 労働安全衛生 | 作業環境の潜在的危険性の排除に努め、心身の健康の保持増進につながる活動を推進するとともに、「自らの生命・身体・健康は、自らが守る」活動を推進します。 | |

| 物流安全 | 輸送手段・輸送状況及び安全性情報の管理並びに事故時の措置の周知徹底を図り、社員、輸送業者、集配業者の安全、並びに環境を保護するための総合的な物流安全確保を推進します。 | |

| 化学物質管理 | 化学物質の危険・有害性の把握及び適切な管理・取扱いにより、顧客も含めた全ての取扱者の安全と環境を守ります。 | |

| コミュニケーション | 活動内容と成果を公表し、全てのステークホルダーの皆様との対話を積極的に行います。 | |

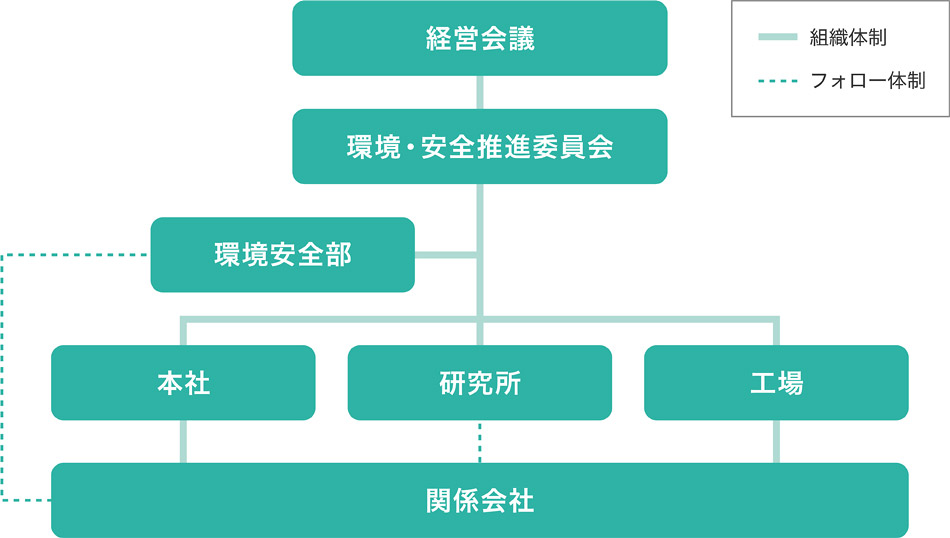

環境・安全マネジメント推進体制

当社グループでは、環境・安全推進委員会を設置し、事務局である環境安全部がセントラル硝子グループの環境・安全活動を推進しています。本社・研究所・工場・関係会社では各事業所の特有事項を具体的な活動計画に織り込み、環境・安全に対する取り組みを行っています。

資源利用の効率化

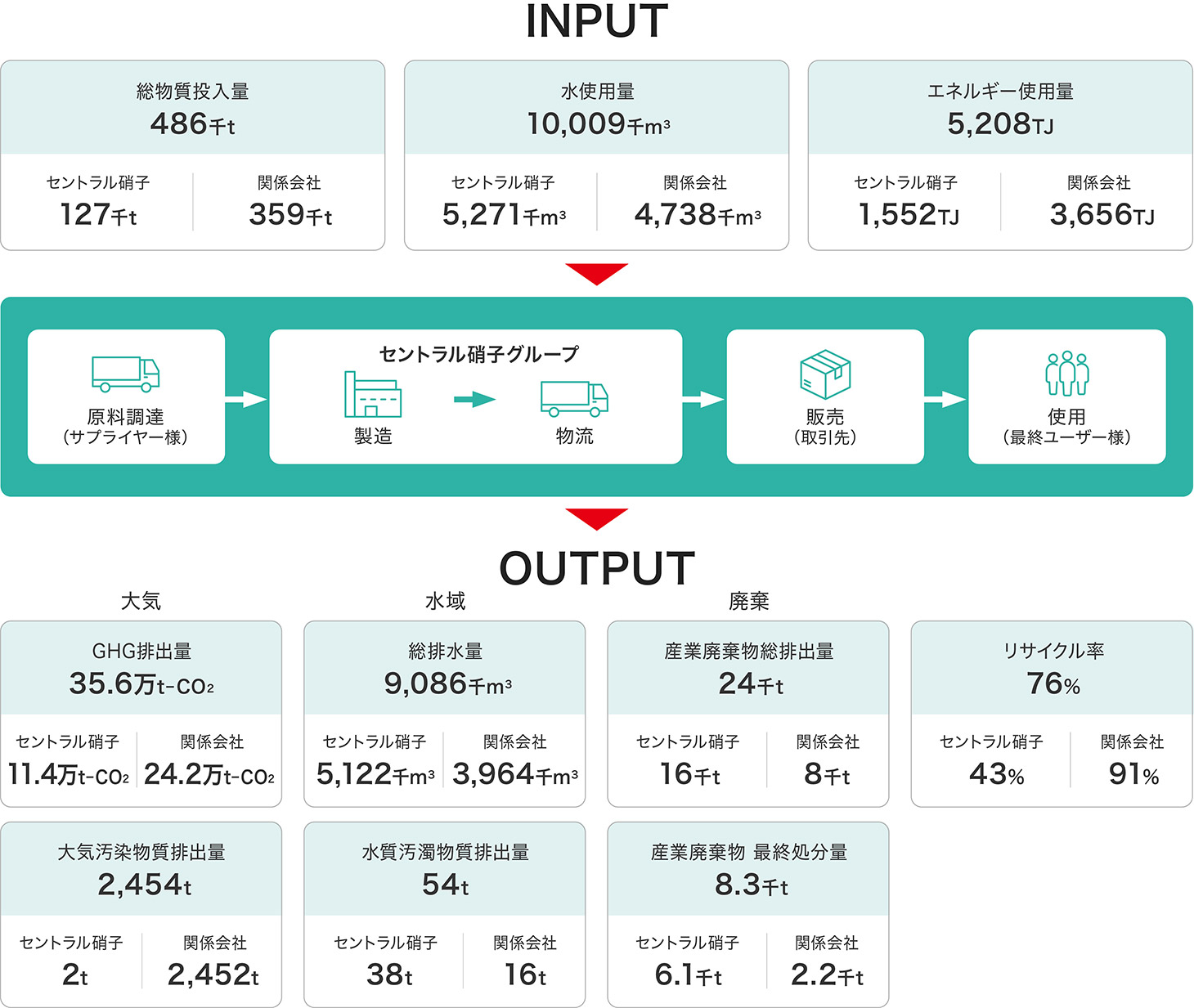

セントラル硝子グループのマテリアルバランス

当社グループは、生産活動におけるエネルギーおよび資源の投入量と、生産活動に伴って発生した環境負荷を把握し、環境負荷を低減させる取り組みを続けています。主として、温室効果ガス排出削減、大気・水域への環境負荷物質の排出削減、廃棄物のリサイクル化、廃棄物最終処分量の削減などに取り組んでいます。引き続き、循環型社会を構築するため、資源の消費・廃棄量を把握し、温室効果ガスや環境負荷物質・廃棄物などの発生・排出抑制や循環利用を進めていきます。

温室効果ガス(GHG)排出量削減

中長期目標

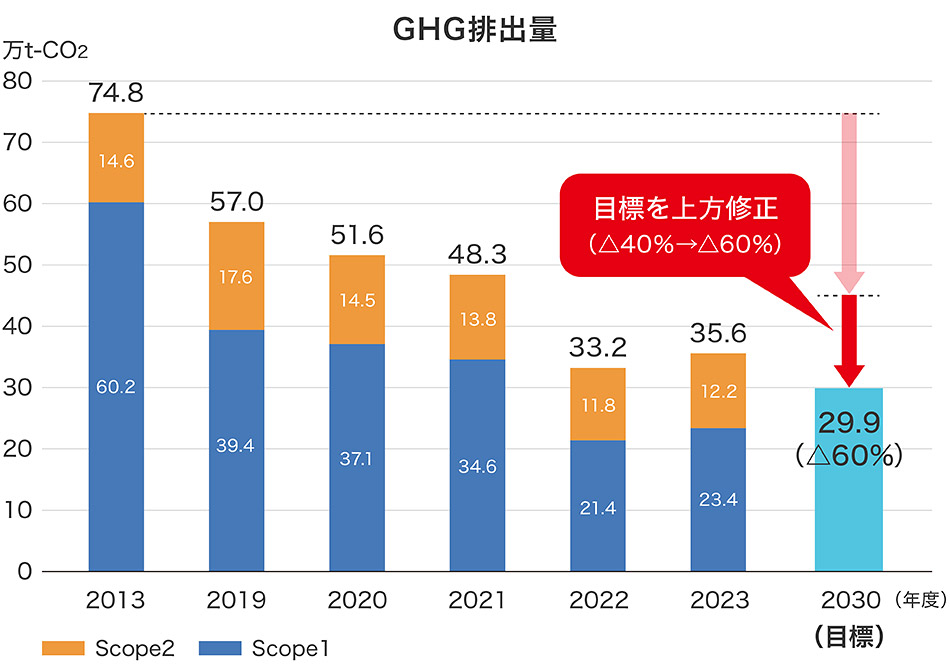

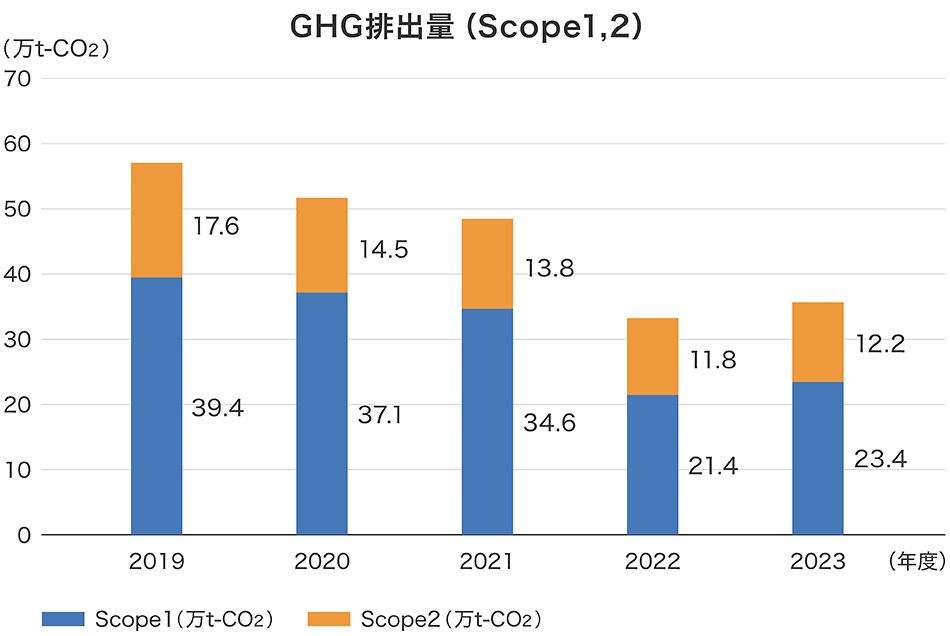

「2030年度までにグループ全体でのScope1,2のGHG排出総量を2013年度比60%削減」

「2050年に正味GHG排出ゼロに向けて挑戦」

カーボンニュートラルへ向けた取組み

化学部門における生産品種構成の変化等により、2024年度実績においてScope1,2排出量合計で31.6万t-CO2となりました。2013年度の排出量実績から譲渡済の欧米自動車ガラス事業等の排出量を除いた構造調整後の排出量は74.8万t-CO2となり、2024年度の排出実績において2013年度比で57.8%削減しました。当社グループはGHG排出量(Scope1,2)について2024年度分から第三者検証を受審しており、今後も引き続きGHG排出量削減の取組を進め、環境負荷低減を推進していくとともに、信頼性の高い情報の開示に努めていきます。

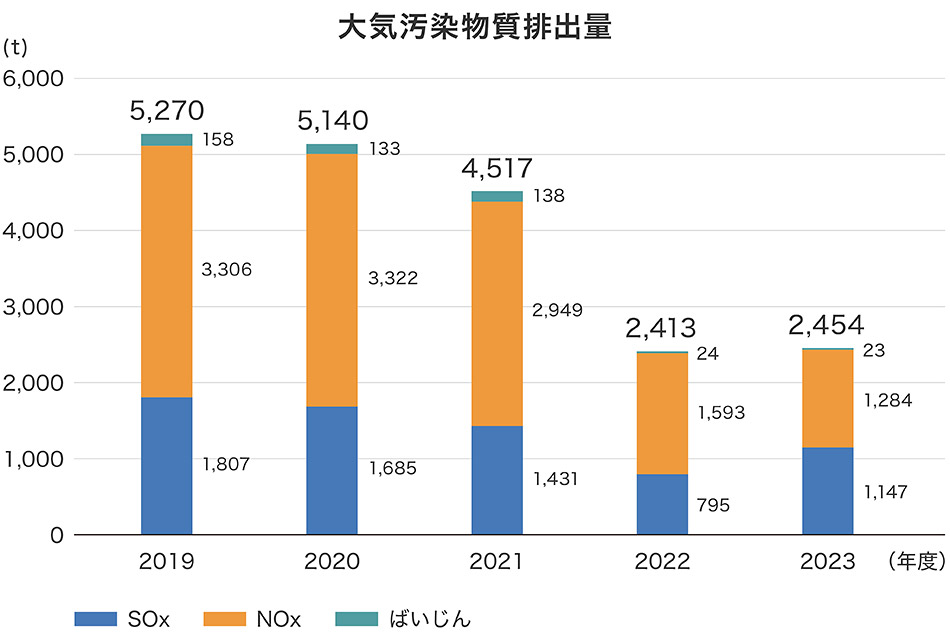

大気汚染物質の排出状況

当社グループでは、大気汚染防止法または各国法規制並びに立地する地域の排出基準に従い、SOx(硫黄酸化物)、NOx(窒素酸化物)、ばいじんなどの大気汚染物質の排出濃度・排出量をモニタリングしています。一部のプラントでは、環境保全のための設備として排ガス中のSOxには脱硫装置を、NOxには触媒吸着装置、ばいじんには電気集塵機を設置し、大気汚染物質を回収したのちに大気排出しています。2024年度は大気汚染物質の排出量は対前年で減少しました。引き続き確実な管理を行っていきます。

水資源の有効活用/水質汚濁物質の排出状況/水関連リスク地域の洗い出し

廃棄物削減

サーキュラーエコノミーへの移行に向けた取組

フッ化カルシウム(蛍石)の回収・リサイクル

当社グループは長年培ってきたフッ素化学技術を応用し、現在の主力事業であるファインケミカル営業部分野へ事業を拡大してまいりました。フッ化水素の原料である蛍石は天然資源であり産出国や埋蔵量が限られています。そのため、当社では製造工程で排出されるフッ素含有廃液からフッ素を蛍石として回収するリサイクル技術を開発し、当社フッ化水素の原料として一部使用することで資源の有効利用と廃棄物の削減を実現しました。さらにリサイクル技術の開発で培ったノウハウを応用し、お取引様をはじめとする他社より排出されるフッ素含有排水から生成された蛍石の利用も開始しました。2024年度にはサーキュラーエコノミーに関する定量的目標として、「フッ酸製造原料における再生蛍石使用量を2030年度までに2倍に拡大(2020年度比)」を設定しました。今後、再生蛍石の使用比率を上げる取り組み、再生蛍石使用量を増加させる取り組みの両面からサーキュラーエコノミーの実現に努めてまいります。

労働安全衛生・保安防災/化学物質管理

労働安全衛生の推進/保安防災の推進/化学物質管理の推進

気候変動問題への対応

1.基本的な考え方

当社グループは気候変動問題への対応を、マテリアリティの一つとしており、気候変動が当社事業に与える影響について、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の枠組みに沿って対応しております。今後もGHG排出量削減など気候変動に対する取組を推進するとともに、情報開示を段階的に拡充し、企業価値の向上に努めます。

2.GHG排出量推移

GHG排出量(Scope1,2)

- 譲渡済の欧米自動車ガラス事業等の排出量を除く

GHG排出量データ

(単位:万t-CO2)

| 2013※ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030年度 目標 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Scope1 | 60.2 | 37.1 | 34.6 | 21.4 | 23.5 | 20.9 | ― |

| Scope2 | 14.6 | 14.5 | 13.8 | 11.8 | 12.2 | 10.7 | ― |

| Scope1+2 | 74.8 | 51.6 | 48.3 | 33.2 | 35.7 | 31.6 | 29.9 |

| 対基準年削減比 | ― | Δ31.0% | Δ35.4% | Δ55.6% | Δ52.3% | Δ57.8% | Δ60% |

- 譲渡した欧米自動車ガラス事業等の基準年におけるGHG排出を控除した排出量

3.TCFD提言に基づく情報開示

ガバナンス

当社グループでは気候変動問題を含む環境問題、社会課題に対応する取組みについて業務執行の意思決定機関である「経営会議」で協議・決裁しています。また、各課題への取組み状況等を組織横断的に分析、評価するとともに、必要に応じて対応方針等について個別に協議し、その結果について適宜取締役会に報告、提言することを目的に、サステナビリティ委員会を設置しています。取締役会は、「経営会議」および「サステナビリティ委員会」で協議・提言された内容を受け、当社グループの環境課題等への対応、進捗等についての議論・監督を行っています。

戦略

当社グループでは、気候関連のリスクおよび機会がもたらす事業への影響を把握するため、これまでに下記事項を実施した結果を公表してきました。

- 気候関連のリスクおよび機会の特定

- 各リスク・機会について影響度、発現の時間軸および可能性の評価

今般新たに、特定したリスク・機会のうちモデル化が可能な項目について財務的な影響金額を見積もるために定量的評価を行い、これを踏まえた対応戦略を検討整理しました。

「移行リスク」とは、低炭素社会への移行に伴うリスクのことですが、炭素価格の上昇による操業コストの増加に集約して定量的評価を行いました。

「物理的リスク」とは、気候変動によって直接的に引き起こされる自然災害等に関連するリスクのことですが、今般、当社グループの主要な事業拠点について気候変動による潜在リスクの把握を目的にハザードスクリーニング(河川氾濫、内水氾濫、高潮、水ストレス、熱波、土砂災害)を行い、一定以上の浸水ハザード有りと評価された拠点について財務的な影響金額を見積もるための定量的評価を行いました。

「気候関連の機会」は、気候変動への対応や低炭素社会への移行がもたらすビジネスチャンスのことですが、当社グループが販売する脱炭素貢献製品の需要増加による収益機会の拡大について定量的評価を行いました。

以上のリスク・機会項目についての定量的評価結果と、これを踏まえた対応戦略と指標と目標の関係を整理した結果は以下の表の通りとなります。

| 時間軸 | 短期:3年程度 | 中期:2035年まで | 長期:2036年以降 |

|---|---|---|---|

| 発見可能性 | |||

| 影響度(売上高) | |||

| 影響度(費用・利益) |

参照した主なシナリオ

- 2℃未満上昇:国際エネルギー機関(IEA)「世界エネルギー見通し2023年版」(WEO 2023)、APS(発表誓約シナリオ)

気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク(NGFS)第4版、「Below 2℃」シナリオ - 4℃上昇:気候変動に関する政府機関パネル(IPCC)第6次評価報告書(AR6)

気候関連のリスクおよび機会とそれらの影響度

| 領域 | 要因 | 事業影響 | 時間軸 | 発現 可能性 |

財務影響 | 影響度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 移行リスク | 規制 | 炭素価格等のGHG排出規制強化 | (自社排出分) 炭素価格上昇による操業コスト増加 |

中期 | 製造コストの増加 | ||

| (サプライチェーン上流排出分) 炭素価格上昇による原燃材料価格の上昇 |

中期 | 製造コストの増加 | |||||

| 省エネ法規制の強化 | Scope2削減要求による再生可能エネルギー(風力、太陽光、等)の調達量の増加 | 中期 | 製造コストの増加 | ||||

| 設備更新・投資などの増加 | 中~長期 | 製造コストの増加 | |||||

| 技術 | 顧客の要求水準の変化 | 環境性能のより高い他社製品への需要のシフト | 中~長期 | 売上の減少 | |||

| 低炭素経済の進展 | 環境性能のより高い製品の開発のための研究開発費や設備投資の増加 | 中~長期 | 研究開発費や設備投資の増加 | ||||

| 評判 | 投資家からの評価の変化 | ESGへの取り組みに対する評価の低下による資金調達コストの増加 | 中期 | 資金調達コストの増加 | |||

| 物理的リスク | 急性 | 風水災等の気象災害の増加・激甚化 | 事業所の被災、操業停止 物流網被災による操業停止、代替品調達、販売先企業の被災による販売機会の逸失 |

短~中期 | 復旧コストの発生、売上の減少 | ||

| 慢性 | 熱波および慢性的な気温上昇 | ヒートストレス、感染症リスクの高まりによる操業度の低下、販売機会の逸失 | 短~中期 | 売上の減少 | |||

| 空調の電気使用量の増加、設備故障等によるメンテナンスの増加 | 短~中期 | 製造コストの増加 | |||||

| 少雨による干ばつの増加 | 水ストレス(水量不足・水質悪化)の高まりによる操業度の低下、販売機会の逸失 | 短~中期 | 売上の減少 | ||||

| 気候関連の機会 | 製品およびサービス | 冷媒規制の強化 | GWP値の低い冷媒用途製品(HFO)の需要の増加 | 中~長期 | 売上の増加 | ||

| 省エネ性能の高い製品の需要の高まり | 断熱フォーム用途製品(HFO)の需要の増加 | 中~長期 | 売上の増加 | ||||

| 断熱・遮熱性の高いガラスの需要の増加 | 中~長期 | 売上の増加 | |||||

| IOTを通じたエネルギー効率化需要の高まり | 半導体製品の需要の高まりによる、プロセスガスや半導体装置用クリーニングガス等の需要の増加 | 中期 | 売上の増加 | ||||

| EV市場の拡大 | リチウムイオンバッテリーの需要の高まりによる、電解液の需要の増加 | 中~長期 | 売上の増加 |

主要なリスク・機会の定量的評価、対応戦略、指標と目標

| 主要なリスクと機会 | シナリオ | 財務的状況 | 対応戦略 | 指標と目標 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2030年 | 2050年 | ||||||

| リスク | 移行 | 炭素価格上昇による操業コスト増加 | NZE※1(1.5℃) | 約61億円※3(コストの増加) | 約72億円※3(コストの増加) |

|

2030年までにScope1,2 60%削減 (2013年度比) 2050年度までにScope1,2 実質ゼロ |

| 物理 | 台風や洪水等による自社工場の被災による被害と売上機会の損失 | RCP8.5※2(4℃) | 軽微 | 1億円未満※4 | 大規模災害に備えた、被害の最小化と事業継続性の確保の推進 | ー | |

| 機会 | 脱炭素貢献製品(低GWP、省エネ製品)の需要増加による収益機会の拡大 | NZE※1(1.5℃) | 約870億円※5(売上の増加) | 未評価 |

|

環境貢献製品提供によるGHG削減貢献量※6 580万t-CO2 (2027年度) |

|

- ネット・ゼロ・エミッション2050年実現シナリオ 世界の平均気温を産業革命以前の水準より1.5℃高い水準で安定させる規範的なシナリオ

- 2100年における温室効果ガス排出量の最大排出量に相当するシナリオ

- 先進国140米ドル/t-CO2 (2030年)、250米ドル/t-CO2 (2050年)、将来時点の排出量見込み(Scope1,2)で算出。対象は連結ベース

- 河川氾濫、高潮による浸水被害の気候変動による財務的影響額。(参考値)2050年までの期間累計額は約2億円

- 脱炭素貢献製品(低GWP冷媒、低GWP発泡剤、高断熱ガラス、半導体プロセス材料、EV用電池電解液)の増加売上総額

- 当社環境貢献製品を利用する最終製品の使用段階において削減されるGHG排出量をベースに、当社の販売数量に基づき1年間の使用により削減されるGHG排出量を、当社独自の試算により推定

インターナルカーボンプライシング制度の導入

当社グループは、GHG排出量(Scope1、Scope2)の削減目標達成に向けた取組みの一環として、2023年6月より、インターナルカーボンプライシング(ICP)制度を導入しています。本制度は、社内炭素価格を用いて炭素コストを可視化し、設備投資の意思決定に活用するものです。当社グループとしては、今後さらに高まる温室効果ガス排出量削減要求への対応として、排出量削減投資を促進していきます。

参考:社内炭素価格(導入時):10,000円/t-CO2

リスク管理

事業運営に関わるリスクについては、各事業部門がリスクの特定とその影響度を評価し、適宜経営層に報告しております。また、サステナビリティ委員会では、気候変動等による事業リスク・機会や対策を組織横断的に共有し、分析・評価し必要に応じて適宜取締役会に報告・提言を行っています。

特にGHG排出量(Scope1、Scope2)については、2030年目標と、2050年正味GHG排出量ゼロ目標の実現に向けて、2023年度より中長期の「GHG排出量削減目標管理スキーム」の運用を開始しています。本スキームは、将来排出量の推計、目標達成可能性の評価、排出量削減のアクションプランの策定と、必要に応じた当該プランの修正を主な取組みとしており、当社グループのGHG排出量削減活動の重要プロセスと位置付けています。

指標と目標

- 2030年度に海外を含めたグループ全体でのGHG排出量(Scope1、Scope2)を2013年度比60%削減を目指す。

- 2050年に正味GHG排出ゼロを目指す。

- 環境貢献製品提供によるGHG削減貢献量 580万t-CO2(2027年度)

第三者保証

セントラル硝子グループでは、セントラル硝子本体を含む国内主要4社のGHG排出量(Scope1,2)における開示データの適切性について、2024年度から第三者保証を取得しております。

| データ項目 | 2024年度 | |

|---|---|---|

| GHG(温室効果ガス)排出量(t-CO2e) | Scope1 (t-CO2e) |

206,049 |

| Scope2 (t-CO2e) |

89,985 |

|

| Scope1・2計 (t-CO2e) |

296,034 |

|

1. 報告対象期間

4月1日~3月31日

2. 集計対象範囲

セントラル硝子本体:

本社、宇部工場、宇部工場川崎製造所、化成品生産技術センター、

その他研究拠点(埼玉県川越市、山口県宇部市、三重県松阪市、神奈川県藤沢市)

グループ会社:

セントラル硝子プロダクツ(松阪本社、その他4拠点)

セントラルグラスファイバー(松阪工場、春日井工場、その他1拠点)

セントラル化成(宇部工場、その他4拠点)

3. Scope1排出基準

燃料由来のCO2排出量:

「地球温暖化対策の推進に関する法律(以下、温対法)」及び「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(以下、温対法マニュアル)」

HFCの排出量:

「温対法」及び「温対法マニュアル」に基づき算定

炭酸塩由来のCO2排出量:

「温対法」及び「温対法マニュアル」に基づき、硝子の製造や中和に伴う炭酸塩からのCO2排出を算定

但し、その他の非燃料由来のCO2排出量もScope1排出量の集計に含む

4. Scope2排出基準

外部から供給された電力由来のCO2排出量:

温対法および温対法マニュアルに基づき算定

なお、日本国内で供給される電力のCO2排出係数は、各事業所で供給を受ける電気事業者別の調整後排出係数とし、環境省及び経済産業省が公表する最新の係数を適用

外部から供給された熱由来のCO2排出量:

温対法および温対法マニュアルに基づき算定