R&D

研究開発の体制

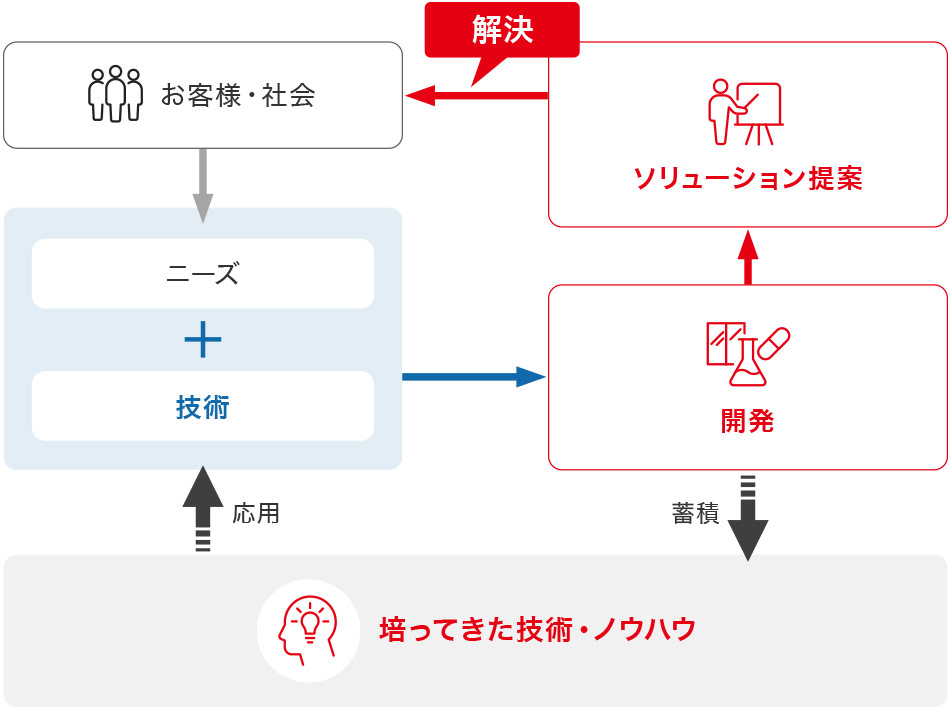

ソリューションにつなげる研究体制

お客様や社会のニーズと当社の研究開発で培ってきた技術をマッチングさせながら、真の課題を見出し、それを解決に導く研究開発を進めることで、より付加価値の高いソリューションを提案できる体制を構築しています。

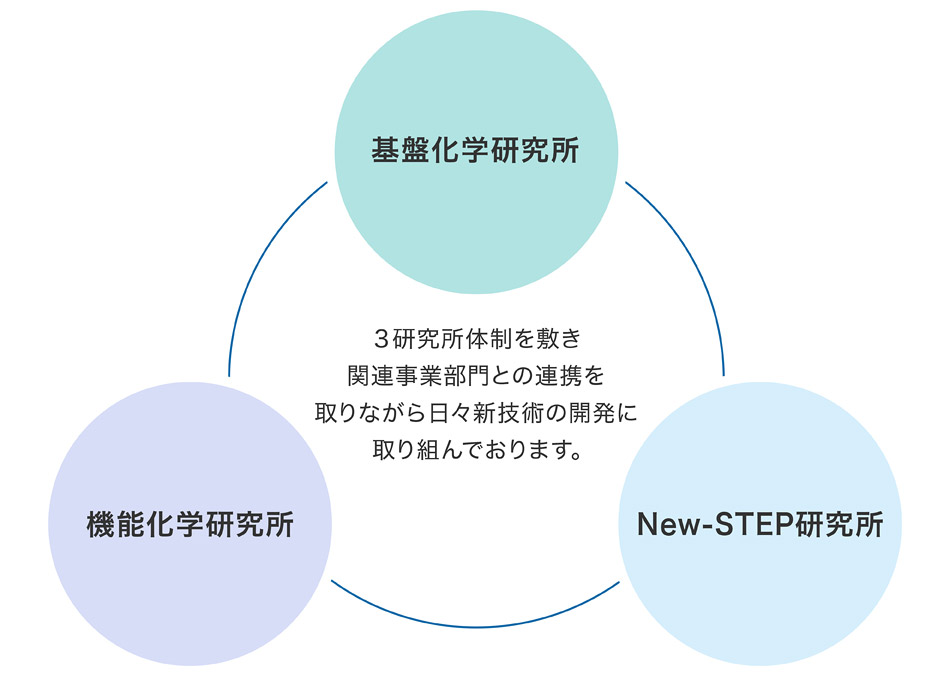

当社のR&D体制

基盤化学研究所

基盤化学研究所は、長い間培ってきた当社のコア技術(フッ素化学・ガラス技術)をそれぞれ応用展開するとともに、両技術の融合による当社オリジナル技術の創出やソリューションの提案によって新製品・新技術の開発を目指しています。

機能化学研究所

機能化学研究所は、電子材料・エネルギー材料・農業資材分野をはじめとする当社事業領域にて永年培ってきた技術力を土台とした用途開発の更なる深化を進めるとともに、新規技術の獲得による次世代機能性材料の研究開発を担っています。

New-STEP研究所

当社の新事業の創出に向け、新領域のコーポレート研究を集中的に担っています。ライフサイエンス、カーボンニュートラル、PFAS規制対応など中長期の全世界/人類が抱える社会課題の解決への貢献を念頭に計算科学など最新の開発アプローチを活用した素材開発を目指します。

- New-STEP=New-Stage Exploring Program(新領域探索プログラム)

知的財産

事業収益の最大化を目指して、事業部門・研究部門・知財部門の3部門で三位一体となり以下2点を軸として知財戦略を推進しています。

知財権の侵害予防

他社知的財産権の侵害予防調査を実施し、調査結果を研究開発・事業活動に反映させています。研究開発や事業活動の進捗に応じて開催される、上記3部門を含む会議体であるデザインレビュー/ステージゲートでの討議により、他社知財権の尊重を確かなものとしています。

事業戦略に沿った出願戦略

自社・他社の知財権の状況を整理し、マッピング等によって見える化し上記3部門にて、ビジネス動向、研究開発の進捗を踏まえ、取得すべき知財権を設定しています。取得すべき知財権やその進捗状況を、上記3部門で定期的に討議し、知財権の取得漏れを防いでいます。

BtoBでは、商流における川下技術の理解が大切であり、研究部門では、製品の評価系技術・分析技術を深化させています。知財部門は知財権取得の観点からそれら技術についても研究部門と討議し、川下技術での知財権の取得に活かしています。

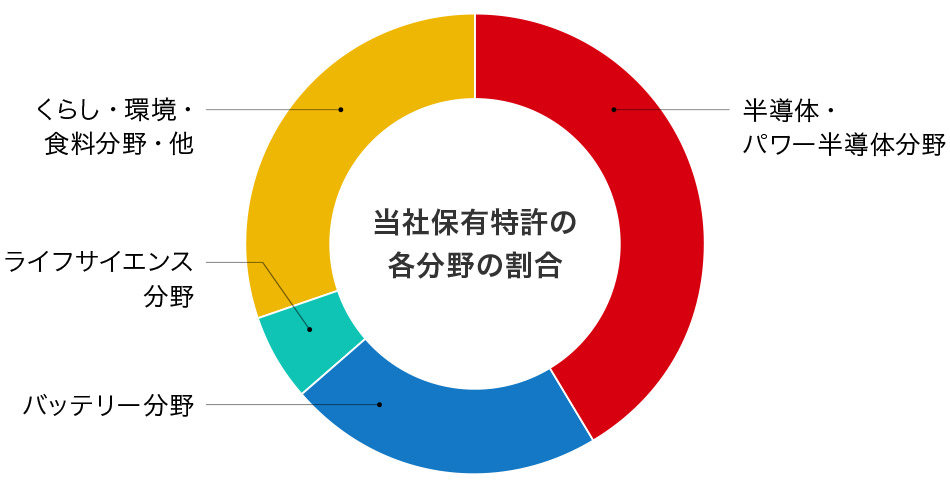

分野別の特許保有割合

研究開発において特に注力している「半導体・パワー半導体分野」と「バッテリー分野」で約65%を占めています。保有特許については、事業環境の変遷を踏まえ、定期的な見直しを実施しています。